CドライブにBlenderをインストールしたまま使っていると、知らないうちに「アドオン」や「アセットライブラリ」「設定ファイル」などのデータが蓄積し、容量を圧迫していきます。

特にBlenderはバージョンごとに独立したフォルダ構成を採用しており、古いバージョンを残したまま新しいBlenderを入れていると、それぞれが数GB単位の容量を消費してしまうこともあります。

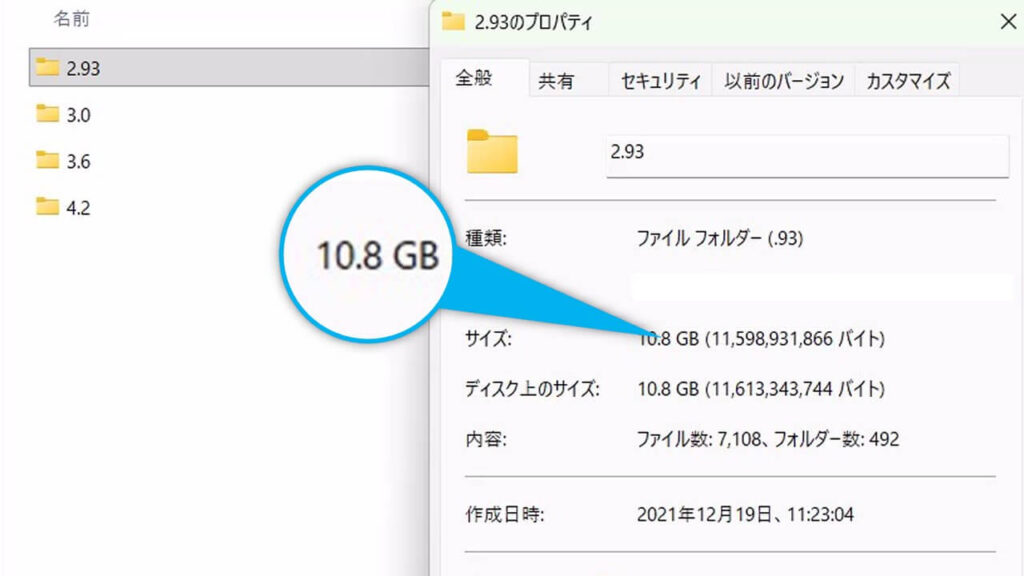

たとえば、筆者の環境では一番小さいBlender 2.93 のアドオン系のフォルダだけで約10.8GBを使用しており、各バージョンのアドオン・アセットの移動だけで100GB以上の空き容量がCドライブに確保できました。

このように複数バージョンを同時にインストールしている場合、合計で数百GBに達することも珍しくありません。

この記事では、Blenderを再インストールせずにCドライブの容量を節約する方法を解説します。

アドオンやアセットライブラリ、設定ファイルなどを安全に別ドライブへ移動し、ストレージの圧迫を防ぐ実践的な手順を紹介します。

BlenderでCドライブが圧迫される主な原因

Blenderを長く使っていると、プロジェクトファイル以外にもさまざまなデータがCドライブに蓄積されていきます。

特に「どのフォルダがどれだけ容量を使っているのか」を意識していないと、気づかないうちに数GB単位で肥大化してしまうこともあります。

ここでは、BlenderでCドライブを圧迫する主な原因を整理してみましょう。

なお、この記事ではWindows環境のファイルパスで説明していますが、macOSやLinuxなど他のOSでのパスは、以下の公式マニュアルで確認できます。

参考:Blender 4.0 マニュアル「Blender’s Directory Layout」

Blenderのアドオン保存先とCドライブ容量への影響

Blenderに追加インストールしたアドオンは、通常以下のフォルダに保存されます。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号\scripts\addons

1つ1つは軽くても、複数個インストールしていると合計で数GBになることも。

特に外部ライブラリやテクスチャを含むアドオンはサイズが大きくなりがちです。

合計で数十GBに達することもあり、Cドライブの容量を圧迫する要因になります。

Blenderのアセットライブラリ保存先とCドライブ容量への影響

Blender 3.0以降で導入されたアセットライブラリ機能は、自作のマテリアル・モデル・ポーズなどを登録できる便利な機能です。

アセットライブラリの保存場所は、「編集 → プリファレンス → ファイルパス → アセットライブラリ」からユーザーが自由に指定できます。

ただし、以前のBlenderバージョン(3.0〜3.3頃)では、一部環境で「C:\Users\ユーザー名\Documents\Blender\Assets」に自動的に作成されるケースもありました。

そのまま設定を引き継いでいる環境では、アセットデータがCドライブに残ったままになり、容量を圧迫する原因になることがあります。

特にハイポリゴンのモデルや高解像度テクスチャを含むアセットパックを導入している場合、数GB〜十数GB規模になるケースも珍しくありません。

Blenderの設定ファイル(config)の保存先とCドライブへの影響

Blenderのユーザー設定やキーマップ、テーマなどは、以下のフォルダに保存されています。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号\config

この「config」フォルダには、Blenderの環境設定・ショートカット・カスタムテーマなど、ユーザーが変更した設定内容がまとめて保存されています。

設定ファイルそのものは軽量ですが、Blenderはバージョンごとに独立したconfigフォルダを作成するため、複数のバージョンをインストールしている場合は古い設定フォルダが積み重なって容量を消費することがあります。

ただし、影響は小さいので、そこまで気にする必要はないでしょう。

Blenderのキャッシュ・一時ファイルの保存場所とCドライブへの影響

レンダリングやシミュレーションを行うと、一時的にキャッシュファイル(Tempフォルダ)がCドライブに作成されます。

これらは通常、自動で削除されますが、途中でBlenderが落ちた場合などに残ることがあります。

気になる場合は、%temp%の容量も確認してみましょう。

またアドオンによっては以下のフォルダなどにもキャッシュファイルが作成されることがあるので注意が必要です。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp

BlenderのCドライブの圧迫を解消する方法

Cドライブの圧迫を回避し、空き容量を確保するには、Blenderが保存しているデータのうち「移動できるもの」を別ドライブへ移すのが効果的です。

特に容量を大きく消費するのは、「アドオンフォルダ」「アセットライブラリ」の2つ。

ここでは、それぞれを安全に移動してCドライブの容量を節約する方法を解説します。

Blenderのアドオンフォルダ(scripts)保存先のCドライブからの移動方法

Blenderのアドオンやカスタムスクリプトは、以下のフォルダ構造の中にまとめて保存されています。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号\scripts\このscriptsフォルダの中には、以下のようなサブフォルダが含まれます。

addons/:追加インストールしたアドオン本体modules/:アドオンで使用されるPythonモジュールpresets/:カスタムプリセットstartup/:起動時に自動読み込みされるスクリプト

Blenderはこれらを「スクリプトディレクトリ」としてまとめて認識しているため、addonsフォルダだけを移動しても正しく動作しない場合があります。

公式マニュアルの注意書き(引用)

Script Directories

Blenderのインストールディレクトリにある scripts フォルダの構造と一致する特定のサブフォルダを作成する必要があります。

次のサブディレクトリが存在する場合に使用されます:startup/、addons/、modules/、presets/

マニュアルの注意書きの通り、scriptsフォルダ全体を移動することで、すべてのアドオンと関連スクリプトを安全に認識させることができます。

手順:scriptsフォルダを別ドライブに移動して設定する

- 以下のフォルダを丸ごとコピー(または移動)します

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号\scripts

例)Dドライブへ移動する場合D:\BlenderScripts\バージョン番号\

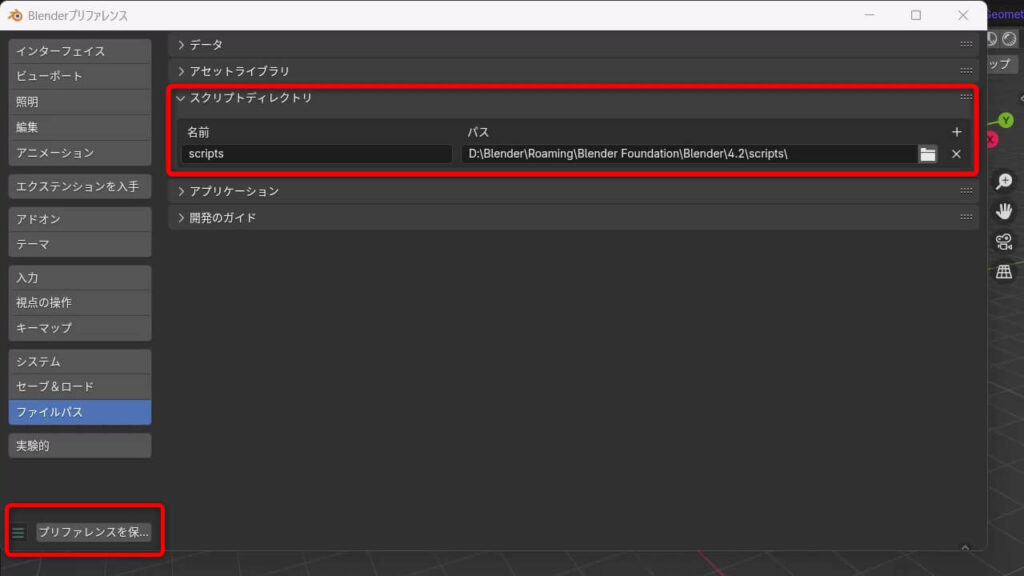

- Blenderを起動し、編集 → プリファレンス → ファイルパスを開きます。

- 「スクリプトディレクトリ(Script Directories)」の項目で、移動先のフォルダを指定します。

- プリファレンスの保存を忘れずに行い、Blenderを再起動し、アドオンが正常に読み込まれているか確認します。

注意点

- 一部のアドオンは、内部で絶対パスを参照している場合があります。

- エラーが出た場合は、移動後にそのアドオンのみ再インストールするのが確実です。

- Blenderのバージョンをアップデートすると、新しいバージョンフォルダにも同様の設定を再登録する必要があります。

- 元の

scriptsフォルダは削除せず、動作確認後にバックアップを取ってから削除しましょう。

scriptsフォルダを丸ごと別ドライブへ移すことで、Cドライブの圧迫を解消し空き容量を増やすことができます。

特に容量の大きいアドオンを複数使用している場合、この方法が最も効果的な容量節約手段になります。

Blenderのアセットライブラリ保存先を別ドライブに変更してCドライブ容量を節約する

Blender 3.0以降で導入されたアセットライブラリ(Asset Library)機能は、自作のマテリアルやオブジェクトを登録し、他のプロジェクトでも再利用できる便利な仕組みです。

ただし、アセットライブラリで指定したフォルダをそのままCドライブ上に置いていると、データ量が増えるにつれてCドライブを圧迫していきます。

そこで、アセットライブラリを別ドライブに移動しておくと、Cドライブの圧迫を防げます。

手順:アセットライブラリを別ドライブに移動する

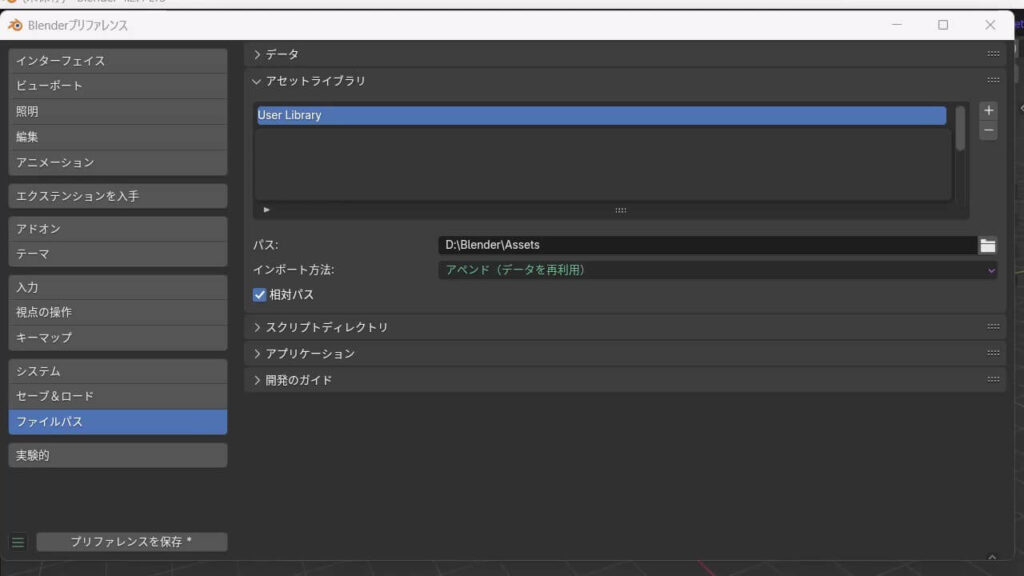

- 現在のアセットライブラリの保存先(パス)を確認します。

- メニューから編集 → プリファレンス → ファイルパス → アセットライブラリを開きます。

- アセットを保存しているフォルダを別ドライブにコピー(または移動)します。

例)D:\Blender\Assets\ - Blenderのプリファレンス画面で、+ボタンを押して新しいライブラリを追加し、先ほど移動したフォルダ(例:

D:\Blender\Assets\)を指定します。 - 古いパス(Cドライブ上)を削除して整理します。

注意点

- 複数バージョンのBlenderを使用している場合は、それぞれのバージョンでプリファレンス設定を共有または再設定する必要があります。

- ネットワークドライブや外付けSSDでも動作しますが、パスの変更によりリンク切れが起こる場合があるため、フォルダ名はできるだけ変更しないようにしましょう。

- 以前のBlender(3.0〜3.3頃)では、一部環境で自動的に以下のフォルダが作成されることがありました。

C:\Users\ユーザー名\Documents\Blender\Assets

そのまま残っている場合は、不要になったアセットを削除または移動して整理すると効果的です。

アセットライブラリは複数のBlenderバージョン間で共通のアセットを使い回すことも可能ですので、特にマテリアル集やモデル集を扱うユーザーにとっては、運用効率と容量節約の両方に大きなメリットがあります。

Blenderの設定フォルダ(config)を別ドライブに移動したい場合の対処法【上級者向け】

ユーザー設定(テーマ・キーマップ・UIレイアウトなど)は、以下のフォルダに保存されています。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号\configこのフォルダは軽量(数MB程度)なので、通常はCドライブ容量の圧迫原因にはなりません。

そのため、特別な理由がない限り移動する必要はありません。

どうしても別ドライブに移動したい場合

複数バージョンのBlenderで設定を共有したい場合や、AppData以下を完全に整理したい場合には、

Windowsのシンボリックリンク(ジャンクション)を使う方法があります。

これにより、Cドライブ上に“見かけ上のconfigフォルダ”を残しつつ、実際のデータを別ドライブに置くことができます。

手順:ジャンクションを使ってconfigを別ドライブへ移動する

- まず、既存のconfigフォルダを別ドライブに移動します。

例)D:\BlenderConfig\4.2\config - コマンドプロンプトを管理者として実行し、以下を入力します。

mklink /J "C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\4.2\config" "D:\BlenderConfig\4.2\config" - 正常にリンクが作成されたら、Blenderを起動して設定が保持されているか確認します。

これで、Blenderからは従来どおり「CドライブのAppData内にあるconfigフォルダ」として認識されますが、

実際のデータはDドライブに保存されるようになります。

注意点

- 上級者向けの手順です。コマンド入力を誤ると、フォルダの参照ができなくなる場合があります。

- Blenderのバージョンごとにconfigフォルダが分かれるため、複数バージョンを使っている場合はそれぞれ同様に設定する必要があります。

- configフォルダのサイズは小さいため、通常は移動しなくても十分です。

ジャンクションを使えば設定フォルダの物理的な位置を変えられますが、実際に容量削減できる効果は小さめ。

主な効果は「AppDataを整理しておきたい」「SSDの書き込みを減らしたい」といった用途向けです。

まとめ|BlenderのCドライブ圧迫は「データ移動」で解決できる!

BlenderのCドライブ圧迫は、ほとんどの場合「アドオン」「アセットライブラリ」などのデータが溜まっていることが原因です。

これらを別ドライブへ安全に移動するだけで、数GB〜数十GB単位の空き容量を取り戻すことができます。

特にアドオンやアセットライブラリは、制作を重ねるほど肥大化しやすい領域です。

Dドライブや外付けSSDに専用フォルダを作り、「プリファレンスで保存場所を変更」→「動作確認」→「旧データ削除」の流れで整理するのが最も確実です。

もし古いバージョンのBlenderを残している場合は、不要なフォルダを手動で削除するだけでも効果的です。

フォルダ構成は「C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\バージョン番号」となっているので、使っていないバージョンを削除すれば一気に容量を節約できます。

最後に、変更作業を行う前には必ずバックアップを取っておくのが安心です。

Blenderのフォルダ構造がシンプルなので、一度理解しておけば次のバージョンアップ時にもすぐに整理できます。

「Cドライブの空きがどんどん減っている」と感じたら、この記事で紹介した方法を試してみてください。きっとストレージの負担が軽くなり、作業環境も快適になりますよ。

🧭 補足:この記事の情報はBlender 4.2(Windows版)を基準に作成しています。

バージョンによってフォルダ構成が異なる場合があります。詳細は各バージョンのBlender公式マニュアルをご確認ください。

コメント